Face à l’oppression, les formes de la résistance prennent mille visages : la désertion qui fissure l’ordre établi, le blocage qui enraye les rouages du capital ou encore l’organisation qui accompagne complots et révoltes tout en leur donnant une direction. De la mutinerie du Potemkine aux dockers de Marseille, des conjurations clandestines aux luttes logistiques contemporaines, ces tactiques ramènent à la question que se pose tout révolutionnaire : comment inverser le rapport de force ?

Déserter

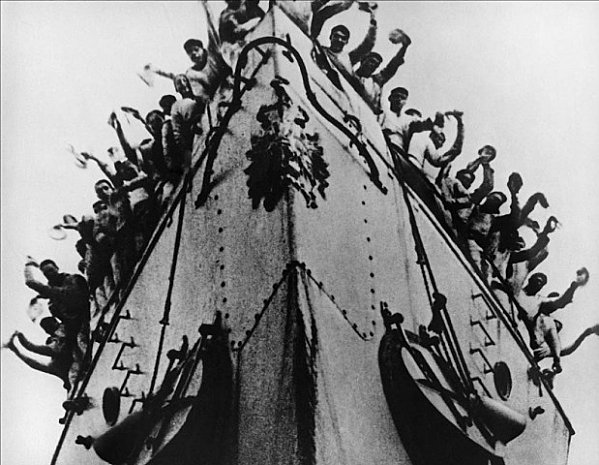

Une affaire de bidoche avariée. C’est par ce déboire trivial que débute, le 14 juin 1905, l’une des plus célèbres mutineries de l’histoire. À bord du cuirassé russe Potemkine, en manœuvre dans la mer Noire, les marins découvrent que la viande au menu est infestée de vers. Le mécontentement gagne l’équipage ; des affrontements éclatent et un comité d’insurgés prend le contrôle du navire, non sans zigouiller quelques officiers au passage. Rendu culte par le film d’Eisenstein, cet épisode inspire à Frédéric Lordon l’idée d’une « dynamique Potemkine » pour décrire l’escalade qui, à partir d’une insatisfaction bénigne, pousse à trahir des puissances jadis redoutées : « L’histoire est pleine de ces petits événements […] qui précipitent sans crier gare une sédition de grande ampleur, effet en apparence sans commune mesure avec sa cause, alors qu’il a été préparé par des cumuls de longue date », écrit le philosophe. On pense au mouvement des Gilets jaunes en France déclenché, en 2018, par l’annonce d’une nouvelle taxe sur les carburants ; ou encore aux manifestations chiliennes de 2019, dont l’étincelle fut la hausse de 30 pesos du ticket de métro.

Sur le papier, l’équation est simple : les petites humiliations font les grandes révoltes, et la somme des résistances individuelles, en se massifiant, devient une force potentiellement destituante. « Soyez résolus à ne plus servir [votre maître], et vous voilà libres, explique en 1576 Étienne de La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. » Mais avant d’inverser le rapport de force, il faut d’abord faire tache d’huile. « Je ne pouvais plus continuer de participer à des projets qui détruisent le vivant et portent atteinte aux droits humains, écrit Xavier, ingénieur démissionnaire de TotalEnergies, sur le réseau social LinkedIn en septembre 2024. En espérant que ma désertion en entraînera d’autres. » Ces dernières années, la mansuétude paternaliste qui a accueilli la multiplication de « bifurcations » de jeunes surdiplômés rappelle que certaines « dynamiques Potemkine » peuvent être endiguées par la mise à jour d’un plan RSE, quand d’autres s’attirent les charges de CRS.

« Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. »

— Étienne de La Boétie

Si tenter d’ouvrir une brèche expose toujours à des représailles, leur intensité dépend moins de l’ampleur de l’acte que de sa capacité à se propager. Le sort des lanceurs d’alerte l’illustre. En 2010, alors qu’elle servait comme analyste dans l’armée américaine, Chelsea Manning organise la fuite de centaines de milliers de documents classifiés révélant les exactions commises en Irak et en Afghanistan. Cette divulgation lui vaut une arrestation immédiate, avec des conditions de détention dénoncées par l’ONU comme inhumaines et, finalement, une condamnation à 35 ans de prison avant que sa peine ne soit commuée en 2017. « Ce retournement des soldats et des policiers s’explique par le dégoût et par la peur – dégoût de la tuerie et peur d’être à leur tour fusillés ou pendus », éclaire l’écrivain et éditeur Éric Hazan, qui fait de la défection des forces de l’ordre l’un des principaux ingrédients d’une insurrection réussie : « Ceux qui vont flancher, ce sont les “flics de base”, mal payés, maltraités par leur hiérarchie, qui sont des exploités comme les autres et même davantage. Signifions- leur que nous le savons, qu’ils font partie du peuple, pour qu’un jour ils refusent d’obéir. » De là à cesser de crier « ACAB » en manif ?

Bloquer

Début juin 2025, les dockers CGT du port de Marseille Fos refusent de charger trois conteneurs remplis d’armes sur un cargo à destination d’Israël. Une fois revendiquée, l’action trouve un écho immédiat dans le port voisin de Gênes, où les travailleurs portuaires annoncent qu’ils bloqueront, eux aussi, tout chargement militaire. « Nous nous opposons à toutes les guerres et refusons de nous rendre complices du génocide à Gaza », expliquent les syndicalistes italiens dans un communiqué. Cette résistance internationaliste des dockers face au militarisme rappelle aussi, en un sens, les origines profondes de la « science logistique ». Antoine Henri de Jomini, membre de l’état-major napoléonien, est le premier à la définir en 1838 comme l’ « art pratique de mouvoir les armées ».

« Au royaume des flux, résister, c’est mettre les navires à quai, bloquer les circulations, envahir les places, couper les ponts, tenir les ronds-points : faire barrage »

— Mathieu Quet

Depuis, la logistique a largement débordé le strict cadre guerrier, et apparaît comme l’un des rouages essentiels de l’emprise capitaliste. La circulation des marchandises, ressources, énergies, déchets et personnes – bref, tout ce qui génère du profit – repose aujourd’hui sur l’exploitation de masses toujours plus importantes de travailleurs précarisés : préparateurs de commandes, chauffeurs-livreurs, coursiers à vélo, manutentionnaires d’entrepôt, raccordeurs de fibre optique, etc. Cet afflux massif de nouveaux prolétaires concentrés dans des clusters et positionnés à la charnière entre production et consommation rend le capitalisme contemporain vulnérable. Leur place stratégique est même comparable à celle des mineurs du XIXᵉ siècle, estime le sociologue Razmig Keucheyan. D’autant que les tâcherons de la logistique détiennent tout un savoir-faire pour obstruer, ralentir et détourner les flux vitaux. Dans un livre passionnant, le sociologue Mathieu Quet raconte les luttes victorieuses, au début du XXᵉ siècle, des coolies et des lascars, cette main-d’œuvre logistique issue des peuples colonisés d’Asie, victime de la violence raciale de l’Angleterre impériale : « Par son besoin irrépressible de faire se mouvoir les hommes et les choses, l’Empire était à la merci des populations mêmes qu’il exploitait tout en les discriminant. Ce qui faisait la grandeur de l’Empire – une toile de transport et de commerce tissée grâce à l’exploitation des populations racisées et méprisées – était en même temps l’un de ses principaux points faibles. » Et le sociologue d’en déduire qu’« au royaume des flux, résister, c’est mettre les navires à quai, bloquer les circulations, envahir les places, couper les ponts, tenir les ronds-points : faire barrage ». En 2023, les grèves reconductibles votées en France par les cheminots, les routiers, les raffineurs ou encore les éboueurs dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites ont illustré la centralité de ces travailleurs autant que leur capacité à paralyser des infrastructures indispensables au capital. Mais le blocage des flux serait-il réservé aux seuls salariés des transports et de la logistique ? Pour le Comité invisible, « Si le sujet de la grève était la classe ouvrière, celui du blocage est parfaitement quelconque. C’est n’importe qui, n’importe qui décide de bloquer – et prend ainsi parti contre la présente organisation du monde. » Sept ans après le mouvement des Gilets jaunes, un autre a commencé à prendre de l’ampleur cet été sur les réseaux sociaux et en dehors des canaux syndicaux. Son mot d’ordre ? « Bloquons tout le 10 septembre. »

S’organiser

En matière de complots, il faut, dit-on, se garder de deux périls. Le premier est d’en voir partout ; le second, d’en voir nulle part. Dans son Utopie publiée en 1516, Thomas More professait leur existence avec une contrition feinte : « Lorsque j’observe les républiques aujourd’hui les plus florissantes, je n’y vois, Dieu me pardonne ! qu’une certaine conspiration des riches […]. Les conjurés cherchent par toutes les ruses et par tous les moyens possibles à atteindre ce double but : premièrement, s’assurer la possession certaine et indéfinie d’une fortune plus ou moins mal acquise ; secondement, abuser de la misère des pauvres. » Le philosophe identifiait même l’instrument de cette machination. Sous couvert de la légalité, explique-t-il, l’État permet d’organiser cette oppression d’une classe sur une autre. Une forme de marxisme avant la lettre ?

« Que l’on conspire contre l’oppression, soit en grand, soit en petit, secrètement ou à découvert, dans cent mille conciliabules ou dans un seul, peu nous importe, pourvu que l’on conspire, et que désormais les remords et les transes accompagnent tous les moments des oppresseurs. »

— Gracchus Babeuf

Presque trois siècles plus tard, le précurseur du communisme Gracchus Babeuf prolongeait cette intuition, et appelait à répondre à la conjuration des puissants par la force de la multitude : « Que l’on conspire contre l’oppression, soit en grand, soit en petit, secrètement ou à découvert, dans cent mille conciliabules ou dans un seul, peu nous importe, pourvu que l’on conspire, et que désormais les remords et les transes accompagnent tous les moments des oppresseurs. » Pourfendeur de la liberté illimitée des propriétaires, le révolutionnaire en vient à s’opposer clandestinement au Directoire, ce régime affrété pour liquider l’esprit égalitaire de la Constitution de 1793 et y substituer une république bourgeoise. La résistance culmine le 10 mai 1796 avec la « Conjuration des Égaux », tentative de coup d’État ratée qui sera fatale à Gracchus Babeuf et ses camarades. Un échec que Marx et Engels verront tout de même comme « la première apparition d’un parti communiste réellement agissant ». Hantés par les déconfitures stratégiques et leurs issues le plus souvent sanglantes, les socialistes tenteront de déceler la formule secrète qui transfigure la simple jacquerie en révolution. Avec une question brûlante : quelle est l’organisation adéquate pour donner la poussée décisive et faire basculer le régime ? Au milieu du XIXᵉ siècle, Auguste Blanqui appelait par exemple à mener un ensemble d’opérations insurrectionnelles par de petits groupes d’élite dirigés de manière centralisée, ligne tactique qui le fit tremper dans maints complots et coups de force. Logique à laquelle les marxistes opposeront plus tard un véritable « art de l’insurrection », fondé sur une classe d’avant-garde et sur l’élan révolutionnaire du peuple. « La conspiration est ordinairement opposée à l’insurrection comme l’entreprise concertée d’une minorité devant le mouvement élémentaire de la majorité, écrit en ce sens Léon Trotsky. En effet : une insurrection victorieuse, qui ne peut être que l’œuvre d’une classe destinée à prendre la tête de la nation […], est profondément distincte d’un coup d’État de conspirateurs agissant derrière le dos des masses ». Aujourd’hui, la clandestinité semble menacer toujours plus de militant·es. Entre les restrictions répétées du droit de manifester, les réquisitions contre les grévistes, l’usage extensif de l’arsenal antiterroriste et du maintien de l’ordre, les dissolutions administratives d’associations comme, tout dernièrement, du collectif antifasciste La Jeune Garde, les signaux d’un glissement autoritaire rappellent que, si s’organiser (ou pas) « dans le dos des masses » donne matière à débats, s’organiser dans le dos de l’État devient une nécessité.