La résistance aux antibiotiques est devenue un problème de santé publique majeur. L’anthropologue Charlotte Brives, autrice de Face à l’antibiorésistance. Une écologie politique des microbes (Amsterdam, 2022), questionne ce phénomène et ses liens avec la société capitaliste industrielle. À la recherche d’alternatives, elle appelle à repenser notre relation aux microbes.

Un entretien réalisé par Philippe Vion-Dury issu du deuxième numéro de Fracas. Photographies : Claude Clin

Biographie : Charlotte Brives, anthropologue des sciences et de la médecine, est l’autrice de Face à l’antibiorésistance. Une écologie politique des microbes (Amsterdam, 2022) et de Pluribiose. Travailler avec les microbes (Quae, 2024). Elle y analyse le fléau sanitaire qu’est l’antibiorésistance comme une conséquence de la « mise au travail » massive des microbes pour la fabrication d’antibiotiques par le capitalisme industriel.

La pandémie de Covid-19 a éclaté il y a tout juste cinq ans. Les pouvoirs publics et la plupart des médias avaient alors relayé un discours tissé de métaphores belliqueuses, ce qui avait été largement critiqué. Y a-t-il eu, depuis, une inflexion dans l’approche des questions épidémiologiques, une transformation des discours qui les encadrent ?

Dans le milieu spécialisé, davantage de place est faite à des recherches qui adoptent une approche écologique des maladies. Il me semble aussi que le grand public a aujourd’hui plus de savoir concernant les virus et les épidémies, mais je suis en même temps frappée du peu de mémoire que nous sommes susceptibles de conserver collectivement. Les moyens pour faire face à cette épidémie n’ont jamais été mis en place par le gouvernement. Concernant les discours, notamment l’allocution totalement ridicule d’Emmanuel Macron déclarant « la guerre » au virus, je pense que peu de choses ont changé. Mais en réalité, même dans le milieu de la recherche, il est très difficile d’échapper à des habitudes de langage : les virus continuent d’être présentés comme des « tueurs professionnels ».

Alors que ce qu’on sait peu, c’est que les virus peuvent difficilement être résumés à des « pathogènes »…

Les sciences de la vie nous enseignent que les virus sont des « parasites obligatoires », c’est-à-dire des entités qui ont besoin d’un hôte pour vivre et se reproduire. Elles nous enseignent également que si certains virus nous rendent malades, et de façon différente en fonction des individus, comme on a pu le voir avec le Covid-19, des tas d’autres ne font que nous traverser sans dommage.

Et pourtant, ces mêmes sciences présentent les choses ainsi : lorsque le virus se reproduit, il tue son hôte (la cellule par exemple). Mais c’est une manière de voir les choses, et il y en a d’autres ! Non seulement les virus ont d’autres modes d’interaction avec leurs hôtes, mais on pourrait par exemple plutôt qualifier, comme le font certains chercheurs, la cellule hôte de « matrice », dont le virus se sert pour sa propre reproduction, quand bien même cette interaction se traduit par la mort in fine.

Notre vision du monde microbien est complètement biaisée, puisqu’on a tendance à ne s’intéresser qu’à ce qui nous fait du mal. Une grosse part des savoirs qu’on a acquis en virologie et en bactériologie concerne la dimension pathogène de ces microbes. Cela évolue un peu ces dernières années en ce qui concerne les bactéries, notamment avec les « bonnes » bactéries du microbiote intestinal. Pour les virus, ça reste plus compliqué. C’est pourtant une impasse : le discours de l’éradication ne nous mène nulle part. Il faut savoir qu’historiquement, on n’a jamais réussi à éradiquer un virus.

Aujourd’hui, on estime qu’environ 80 % de la production mondiale d’antibiotiques n’est pas destinée à la santé humaine

Quelles sont ces autres interactions possibles des virus, leurs autres fonctions écologiques ?

Si on prend l’exemple des virus de bactérie, les virus bactériophages, ceux-ci ont plusieurs façons d’interagir. Parfois, comme c’est le cas avec les bactériophages « tempérés », ils vont intégrer leur patrimoine génétique dans celui de la bactérie hôte, « fusionner » avec elle en quelque sorte, pour devenir une espèce de chimère.

Les gènes conférés par le virus à la bactérie peuvent apporter à celle-ci des avantages évolutifs importants, des avantages pour survivre en milieu hostile : résistance à certains antibiotiques, acquisition d’une capacité à produire certaines protéines ou enzymes, etc. Un autre exemple, que je donne souvent, est celui des rétrovirus endogènes : il faut savoir que la placentation, la capacité à produire le placenta caractéristique des mammifères, nous vient d’un virus qui a intégré le patrimoine génétique d’un lointain ancêtre !

Nous avons co-évolué avec les virus, et nous ne saurions pas comment les éradiquer… Nous devons maintenant accepter de « vivre avec eux » ?

L’expression « vivre avec le virus » a été dévoyée, notamment par le Premier ministre de l’époque, Édouard Philippe, car elle signifiait pour lui quelque chose comme « débrouillez-vous ». Mais la lutte contre le VIH montre pourtant qu’on peut mettre au point des traitements qui fonctionnent sans éradication – même si cela n’empêche pas qu’il faille faire de la prévention ! Le « vivre avec » dont je parle, avec d’autres, est beaucoup plus exigeant : reconnaître ce que sont ces entités, comprendre comment elles fonctionnent, anticiper dans la mesure du possible le type de virus ou de bactéries qu’on pourrait voir émerger et se tenir prêt. C’est aussi penser des services publics qui peuvent nous permettre de faire face.

Juste avant que la pandémie ne débute, on avait déjà 90 % de taux d’occupation des lits à l’hôpital. Et je ne parle pas de l’absence de masques et de l’épuisement des personnels soignants et d’entretien. Nous étions incapables de faire face, et ça n’est pas allé en s’arrangeant.

Vous défendez dans votre ouvrage l’idée d’une « pluribiose », c’est-à-dire un rapport plus riche au monde microbien qui intègre les différentes interactions possibles… Pouvez-vous en dire davantage ?

Je suis partie du terme d’« amphibiose », inventé par Theodor Rosebury dans les années 1960, qui montrait qu’on n’entretient pas un seul type de relation avec un microbe donné : la relation varie dans le temps et l’espace. Variation dans l’espace : 30 % des personnes sur la planète sont porteuses du staphylocoque doré dans le nez et ça ne pose pas de problème, mais si, lors d’une opération, le staphylocoque passe dans une hanche ou un genou, il rend malade. Variation dans le temps : helicobacter pylori va être responsable d’ulcères de l’estomac à certains moments de la vie, mais pas tout le temps. L’amphibiose, c’est cette reconnaissance de relations fluctuantes dans le temps et dans l’espace entre deux entités.

Et quand j’ai commencé à travailler sur les virus bactériophages et que je regardais, justement, ces interactions fines entre les virus et les bactéries, je me suis rendue compte qu’il arrivait parfois que le virus laisse une partie de lui-même en quittant la bactérie, ou au contraire qu’il emmène une petite partie de l’ADN de la bactérie avec lui.

En plus de la nécessité de ne pas essentialiser les relations entre les différentes entités (amies ou ennemies par exemple), la « pluribiose » consiste à ajouter que ces entités elles-mêmes ne sont pas figées, et qu’elles ressortent transformées de et par ces relations. Une conséquence directe de la pluribiose, c’est que lorsqu’on veut utiliser des êtres vivants dans les projets des humains, il ne faut alors jamais perdre de vue que nous ne contrôlons pas totalement ces micro-organismes, parce qu’ils ont des relations pluribiotiques. La résistance des bactéries aux antibiotiques en est l’illustration parfaite.

C’est d’ailleurs frappant, de se rendre compte de l’ampleur du phénomène de l’antibiorésistance (1 million de morts directes par an dans le monde), comparable aux pires épidémies… sans avoir du tout la même couverture médiatique.

Une enquête parue dans The Lancet donnait même le chiffre de 39 millions de morts cumulées d’ici 2050 directement imputables à une bactérie antibiorésistante, et 160 millions où l’antibiorésistance jouerait un rôle dans le décès des individus… (1) C’est un phénomène systémique et aggravé par d’autres problèmes systémiques, dont la malnutrition, la pollution, les guerres, etc.

Mon hypothèse, concernant ce silence, est qu’il est d’abord le résultat d’un défaut dans la capacité d’identification des malades. Je m’explique : dans le cas du VIH ou du Covid-19, il y a un seul virus qui est responsable et qui rend malade tout le monde. Dans le cas des infections bactériennes, on va parler de plein d’espèces bactériennes différentes qui vont provoquer des tas d’infections différentes (pulmonaires, ostéo-articulaires, des otites…). Il y a une sorte de dilution du problème. Si les choses ont avancé sur le VIH, c’est en grande partie parce qu’il y a eu un très fort engagement de la société civile, des patients, des associations de malades, etc. Il n’y a pour le moment pas grand chose pour fédérer les victimes de l’antibiorésistance.

Il y a une différence fondamentale entre « travailler avec les microbes » pour apprendre d’eux, et « mettre les microbes au travail », comme le font les labos

Pour autant, l’antibiorésistance ne peut pas être considérée seulement comme un phénomène de santé publique, mais bien comme un phénomène systémique. Pourquoi ?

Il faut revenir rapidement sur l’histoire des antibiotiques. La production industrielle date du milieu des années 1940. Très rapidement, les antibios deviennent la classe de médicaments la plus prescrite aux États-Unis, et on se met à les présenter comme un médicament miracle – et c’est vrai que c’est une avancée phénoménale dans l’histoire de la médecine. Les laboratoires pharmaceutiques vont se lancer dans une course à la découverte de nouveaux antibiotiques, commercialiser des associations de différents antibiotiques à doses fixes, les marketer.

Les frontières entre médecins et industriels vont devenir plus floues, au point que les pouvoirs publics ont dû intervenir et tenter de réguler leur commercialisation en santé humaine en imposant la réalisation d’essais cliniques randomisés pour nouveau produit avant sa mise sur le marché.

Mais en parallèle de la santé humaine, on va les utiliser dans les élevages, à la fois pour les soigner, mais aussi comme promoteurs de croissance : on remarque que les animaux grossissent plus vite lorsqu’ils consomment des antibiotiques à faible dose. On se met aussi à les épandre dans les plantations, sur les arbres fruitiers, etc. Aujourd’hui, on estime qu’environ 80 % de la production mondiale d’antibiotiques n’est pas destinée à la santé humaine.

Dès les années 1960, on a des rapports de microbiologistes et de médecins qui commencent à s’alarmer de la montée en puissance de la résistance aux antibiotiques des bactéries, et remarquent qu’on n’a pas seulement du transfert de matériel génétique résistant d’une génération à l’autre (ce qu’on appelle la transmission verticale des gènes) mais aussi entre différentes espèces de bactéries et de microbes (ce qu’on appelle la transmission horizontale). Il va pourtant falloir attendre 40 ans pour que le problème soit pris au sérieux. L’usage d’antibios comme promoteurs de croissance n’a été banni en Europe que dans les années 2000 (2), et perdure dans d’autres pays comme les États-Unis. Idem pour l’usage dans les cultures. Il faudrait donc réfléchir à des régulations internationales sur le sujet, mais quand on voit comment on avance sur le réchauffement climatique…

Pourquoi l’antibiorésistance est-elle un phénomène spécifique à la société capitaliste industrielle ?

L’usage massif d’antibios est justifié, on vient de le voir, par leurs effets sur la santé humaine, sur la santé animale, végétale, et les gains de productivité qui sont recherchés, tant pour les animaux que pour les humains : ça permet par exemple de renvoyer les travailleurs plus vite au travail. Je me suis beaucoup inspiré des travaux d’Anna Tsing et de Jason Moore, qui font remonter, comme d’autres, la rupture fondamentale dans notre relation aux êtres vivants dans l’Occident du xviᵉ siècle et dans la transition du féodalisme au capitalisme. C’est le moment du grand partage entre nature et culture, où l’on « extériorise » la nature : tout ce qui n’est pas l’humanité est rejeté dans la nature, y compris les populations racisées, comme on le voit avec la colonisation et l’esclavage. Tout ce qui est ainsi exclu de l’humanité peut être plus facilement exploité.

Tsing comme Moore vont faire de la plantation une incarnation de ce nouveau rapport au monde. Anna Tsing parle même de Plantationocène, l’ère de la plantation, des écologies simplifiées. Pour elle, l’exemple paradigmatique de cette relation est la plantation de canne à sucre : l’exploitation systématique et ordonnée d’une espèce végétale par une population qui est généralement elle-même exploitée (car il n’y aurait pas eu de plantations sans esclavage).

Ce système, pour être rentable, pour produire des actifs, va rapidement aboutir à des monocultures, à de la standardisation et de la sélection génétique, prenant les êtres complètement isolément des relations qui les font vivre, ou bien éradiquant toutes les relations qui sont considérées comme nuisibles à ce projet. Tsing considère qu’on peut étendre la notion de plantation à tous les systèmes qui se basent sur une simplification outrancière des relations avec le vivant, une écologie ultra-simplifiée.

Jason Moore parle lui plutôt de Capitalocène…

Son constat, très proche de celui de Tsing, est que le capitalisme n’est pas simplement un système économique, mais un mode de relation spécifique des humains avec le monde biotique et abiotique. Mais ce mode de relation spécifique, pour Moore aussi, s’incarne précisément dans la plantation. Ces deux approches donnent une dimension fortement écologique au problème de l’antibiorésistance, qui peut tout à fait faire l’objet d’une lecture marxiste.

La logique de l’accumulation de profits dans l’agriculture et l’élevage précédait largement l’introduction des antibiotiques, visible entre autres avec la standardisation et la mécanisation des tâches, mais aussi la volonté d’améliorer les performances zootechniques. Mais l’arrivée des antibiotiques en 1945 va venir s’insérer dans cette logique et répondre à certains des problèmes posés. La sélection génétique à outrance, la standardisation des animaux et le clonage des plantes font que si un agent pathogène pénètre la culture ou l’élevage et qu’un des individus y est sensible, toute la population peut y passer. Autrement dit : la réponse à l’agent pathogène sera relativement homogène au sein d’une population avec peu de diversité génétique.

Par ailleurs, la quête de rentabilisation des espaces utilisés a poussé à élever les animaux et cultiver les plantes dans des espaces très restreints, ce qui accélère encore la propagation épidémique. Bref : les « plantations » sont des bombes épidémiques. Dans ce contexte, les antibios ne vont pas permettre de « calmer » ces excès ou de faire de la prévention, mais d’accroître encore davantage la productivité.

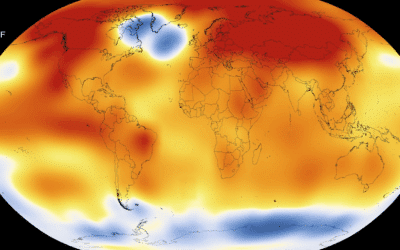

J’ai toujours trouvé curieux que dans les diagrammes de la « grande accélération », à partir de 1945, avec toutes ces courbes exponentielles (augmentation des émissions de gaz à effet de serre, consommation des ressources, déforestation, etc.), il n’y en ait pas une pour l’usage des antibiotiques. Lui aussi est exponentiel, et est devenu un des rouages de cette dynamique d’ensemble des sociétés capitalistes de l’après Seconde Guerre mondiale.

Dans quelle mesure le fonctionnement des entreprises pharmaceutiques est, lui aussi, lié à ce modèle de la plantation capitaliste ?

Il y a une différence fondamentale entre « travailler avec les microbes » pour apprendre d’eux, et « mettre les microbes au travail », comme le font les labos. Pour produire des antibiotiques, on a fait des « plantations de microbes » lorsqu’on a commencé à découvrir leur potentiel économique.

Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas des entreprises philanthropiques, et c’est même une industrie aujourd’hui hautement financiarisée. Elles sont allées chercher dans la nature des bactéries et autres microbes produisant certaines molécules intéressantes dans des cuves de fermentation, les ont sélectionnées, les ont nourries avec des milieux de culture bien définis et standardisés pour qu’elles soient plus productives. Puis on a relâché un peu partout les molécules ainsi produites, les antibiotiques donc, y compris à des endroits où elles n’existaient pas, dans des écosystèmes où elles n’avaient pas de raison d’être.

On a fait la même chose avec d’autres substances : les pesticides, les OGM, etc., sans jamais se poser la question des conséquences. C’est là qu’on en revient à cette idée de pluribiose : c’est aussi une mise en garde, car on ne sait jamais quelles conséquences auront nos actions sur les êtres vivants (humains ou non), à différents endroits du temps et de l’espace. Avec les antibiotiques, on se retrouve maintenant avec des bactéries sur la planète entière qui n’ont plus rien à voir avec celles d’avant l’introduction des antibios. Ce sont comme des pharmakon, c’est-à-dire à la fois poison et remède, qui contribuent tout autant aux problèmes de santé qu’à sauver des vies… Ça ne veut pas dire qu’il faut arrêter les antibiotiques, mais qu’il faut les utiliser de manière à sauvegarder ce qui reste de leur efficacité.

Puisque les antibiotiques sont devenus un rouage essentiel de la dynamique d’accumulation des profits, il va forcément y avoir un rapport de force très puissant si l’on veut changer leur usage. Qui est l’adversaire ? Pouvez-vous décrire ce qu’est aujourd’hui « Big Pharma », ou la « pharmocratie » ?

Le problème qu’on a aujourd’hui, c’est que, pour le dire vulgairement, on a laissé les clés du camion au secteur privé depuis bien longtemps. On parle beaucoup du complexe militaro-industriel, beaucoup moins de l’industrie pharmaceutique, alors qu’on pourrait se poser la question de savoir à quel moment ils sont devenus des pourvoyeurs de mort plutôt que des pourvoyeurs de vie. Ça fait quarante ans que les entreprises pharmaceutiques ont laissé complètement tomber les recherches sur les agents anti-infectieux, parce que ça ne rapporte pas assez et que l’obsolescence est rapide du fait de la résistance des bactéries. Elles se sont tournées vers les maladies chroniques, parce que c’est beaucoup plus rentable (ces traitements sont longs, voire pour la vie). Ces entreprises ne remplissent donc plus cette mission et les États ont laissé faire.

On parle maintenant de mesures incitatives pour que les industriels se remettent à la R&D sur les antibiotiques, ou de financer davantage les recherches privées en la matière… alors que c’est déjà ce qu’on fait ! Le Crédit d’impôt recherche (CIR), c’est une part énorme du budget de l’État qu’on pourrait mettre ailleurs que dans les entreprises privées, par exemple dans la recherche et l’hôpital publics, surtout quand on voit les niveaux de performance du privé et la façon dont cet argent sert bien souvent à rétribuer les actionnaires…

Quelles autres solutions a-t-on à disposition ? Développer des recherches alternatives ?

J’ai commencé par travailler sur les bactériophages, ou phages, qui sont donc des virus qui « mangent » des bactéries. En cela, ils pourraient être une alternative aux antibiotiques pour traiter les infections qui sont devenues résistantes à ces mêmes antibiotiques. On peut utiliser leurs « propriétés biocides » en lieu et place des antibios. Ça existe depuis une centaine d’années et a traversé une histoire complexe d’apparitions et de disparitions, de survivance dans certains pays de l’ex-URSS… Depuis qu’on assiste à une plus forte reconnaissance de l’antibiorésistance comme problème de santé publique, depuis une quinzaine d’années, l’hypothèse de la phagothérapie est revenue en force.

On se retrouve maintenant avec des bactéries sur la planète entière qui n’ont plus rien à voir avec celles d’avant l’introduction des antibios

L’intérêt des phages, c’est qu’ils ont co-évolué avec les bactéries depuis trois milliards d’années et sont donc très spécifiques, ne ciblant que la bactérie responsable de l’infection de la personne malade. Ceci permet des approches « sur mesure », ce qui impose d’avoir de larges « banques de phages » et d’identifier finement les bactéries responsables d’une pathologie. L’usage ciblé de phages permet de limiter l’apparition de résistances de la part des bactéries, laisse les autres bactéries intactes lors du traitement. Et restreint ainsi la massification du traitement, qui comporterait le risque de voir des phages se retrouver dans des quantités importantes dans les environnements.

Quel est le problème ?

Les phages ne sont pas brevetables, ce qui limite l’intérêt des investisseurs. La recherche anti-infectieuse, comme on l’a dit, intéresse peu l’industrie. Pour faire de l’argent avec les phages, il n’y a en gros que deux manières : soit faire du sur-mesure, mais vendre ces traitements très chers, soit faire du prêt-à-porter, ce qui permet de vendre moins cher mais en favorisant la massification au risque de retomber sur des problèmes écologiques.

On s’est logiquement très vite retrouvé avec des approches « prêt-à-porter » : puisque les phages sont très nombreux et très spécialisés, on va tous les mettre dans une bouteille, faire des cocktails, et mimer l’effet large spectre de certains antibiotiques [qui tuent un grand nombre de bactéries et permettent des traitements « probabilistes », à l’aveugle, NDLR]. On se retrouve avec les mêmes risques de résistance, d’incertitudes liées à la massification, etc.

C’est en tout cas vers ça qu’on se dirigeait au départ, ce qui montre bien que la recherche d’alternatives ne suffit pas, si on ne réfléchit pas aux dimensions infrastructurelles, ici à ce qu’on pourrait appeler des « infrastructures antibiotiques ». Ces infrastructures antibiotiques, en imposant une logique qui convient mal aux phages, freinent même le développement de la thérapie phagique.

Peut-on contourner la logique de rentabilité des entreprises pharmaceutiques ?

La majorité des gens qui travaillent sur ces sujets sont d’accord sur deux principes fondamentaux : un large accès au traitement (peu cher), et le respect des écosystèmes (pas d’usage dérégulé et massif). Si les phages sont développés par le privé, on ne pourra pas avoir les deux. Il faut donc un modèle de production publique (ou a minima des modèles public-privé, mais contrôlés par des instances publiques). Cela en fait sourire certains, mais ce type de demandes n’émerge même pas des rangs anticapitalistes : elles viennent de praticiens et praticiennes qui sont confrontés aux conséquences du système actuel.

Un modèle public présente entre autres l’avantage de maîtriser les coûts, du fait de la mutualisation des moyens et des infrastructures, et de réguler l’administration des phages aux personnes malades, tout en promouvant une approche collégiale. C’est ce qui se passe en France aux Hospices civils de Lyon, au CHUV de Lausanne, à l’hôpital militaire de la reine Astrid en Belgique… Ça repose par ailleurs sur une production qu’on peut qualifier de « locale », ou en tout cas nationale, puisque les phages ayant co-évolué, on aura plus de chance de trouver des phages adaptés proches de là où la personne a contracté sa bactérie.

Peut-on espérer une évolution en ce sens ?

Tout le système réglementaire, aujourd’hui, va dans le sens du privé. La loi prévoit par exemple que, dans le cas où il y a une préparation commerciale – donc privée – qui existe, même si une préparation hospitalière ou magistrale existe également, on est obligé de passer par la préparation commerciale, quand bien même celle-ci serait plus chère pour une efficacité équivalente… Changer la donne va demander énormément de volonté politique. Ça va être difficile, mais on constate un léger changement de mentalité ces dernières années. Les trois ans de pénuries de médicaments et l’importance de la santé en France font que des discussions sont possibles par-delà les clivages partisans. C’est peut-être là une des conséquences « positives » du Covid.

Il faudrait donc des négociations internationales pour réguler les antibios, des changement de législations au niveau national, de l’orientation de la recherche publique… Dans ce rapport de force à instaurer, y a-t-il des choses à faire à d’autres échelons ? Des alliances ou des points d’appui à trouver, dans le personnel hospitalier par exemple ?

Les recherches sur les phages ont cet avantage qu’elles semblent, au vu des personnes rencontrées, redonner du sens, ou donner à tout le moins un surplus de sens aux missions de ces personnes, que ce soit dans le secteur hospitalier, dans les agences de réglementation… Elles suscitent un vrai engouement, parce que c’est une réponse possible à l’antibiorésistance, mais aussi parce que c’est une façon intégralement alternative de réfléchir à ces questions. Les phages nous permettent de sortir du paradigme de l’éradication.

Ils nous font reconsidérer tout un ensemble de conceptions, de frontières, que ce soit dans nos conceptions de la guérison, de ce que doit être un médicament, un bon modèle de développement, une prise en charge efficace et bonne des malades. Ça fait cent ans que les phages ont été découverts, mais on en est seulement au début de leur utilisation thérapeutique. Une chose est sûre : on a plus que jamais besoin d’un modèle public.

(1) The Lancet, « Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050 », septembre 2024.

(2) L’Union européenne a interdit l’usage des antibiotiques comme facteurs de croissance chez les animaux d’élevage depuis 2006 pour les productions européennes.