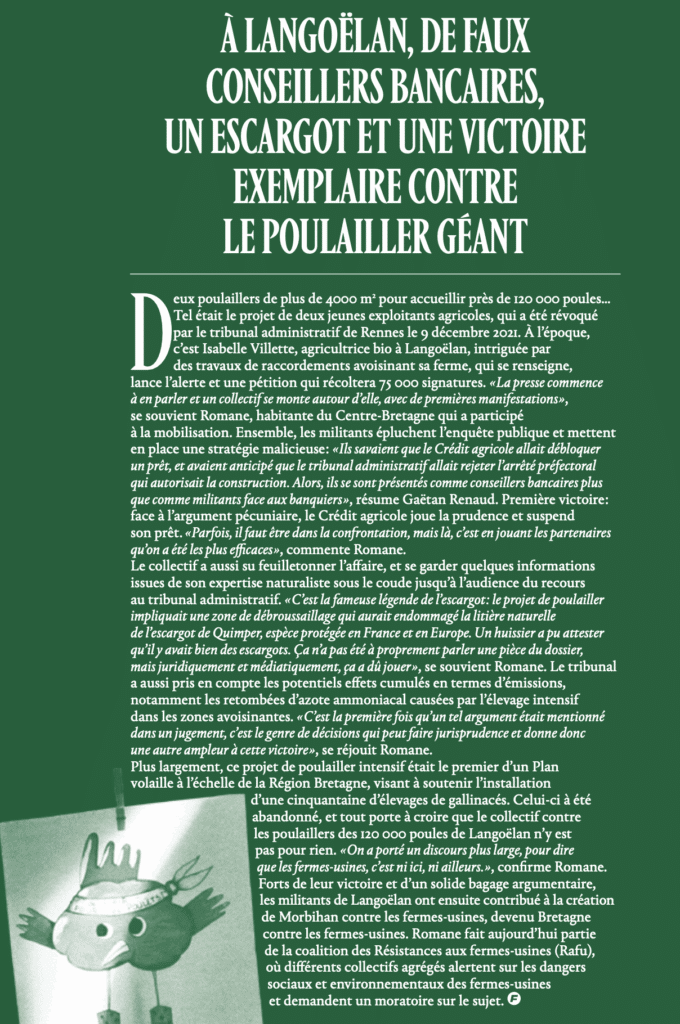

L’association Terres de luttes a publié les résultats de son enquête répertoriant 162 victoires écolos au cours des dix dernières années, dont 42 détaillées. Ce travail, mené avec la revue Silence!, met en lumière celles et ceux qui ont permis l’abandon de projets polluants et inutiles, et analyse tant les stratégies et les synergies déployées que les liens qui se tissent entre territoires. Rencontre avec Gaëtan Renaud, co-auteur de cette enquête.

Qu’est-ce qui vous a conduits à mener ce travail d’enquête sur les victoires des luttes locales contre des projets destructeurs ?

Gaëtan Renaud : Dans une tribune publiée dans Le Monde, Jean-Baptiste Fressoz écrivait : « En dehors des grandes victoires passées à la postérité, l’essentiel des combats est tombé dans l’oubli. » L’idée était de pallier ce manque, de mettre en lumière certaines victoires, sachant qu’elles permettent de comprendre plus largement la nébuleuse qu’est le mouvement écologiste. Avec Terres de luttes et la revue Silence!, nous avonsa sélectionné des mobilisations contre de grands projets inutiles, imposés et souvent très polluants, des projets d’aménagement. On estime qu’il y a victoire quand il y a eu abandon du projet. L’équipe de Silence! est remontée jusqu’en 1972. J’ai fait un travail plus approfondi sur les dix dernières années : on a trouvé 162 cas de victoire depuis 2014. Sur ces 162, j’ai mené des entretiens avec les protagonistes de 42 cas d’étude.

Pourquoi ces 42 victoires-là en particulier ?

Nous avons souhaité mettre en lumière une diversité de secteurs de luttes : contre des projets d’extractivisme, des projets nucléaires, de transports, de zones d’activités… On a aussi fait attention à avoir une bonne variété dans la répartition géographique, ou dans la durée des luttes, pour recenser des victoires éclair comme des combats qui ont duré 50 ans. Les structurations aussi diffèrent : des collectifs, des associations… Mon travail en tant que chercheur, c’est de trouver un sens commun à toutes ces luttes.

« Le mouvement social écologiste construit les prémices d’un réseau d’entraide et de résistance »

Est-ce que tu saurais dire ce que ces luttes ont eu en commun ?

Les victoires sont plurielles, mais on y retrouve majoritairement trois « piliers ». Le premier, c’est une coalition contestataire et ancrée dans le territoire, qui se maintient sur le long terme. Le deuxième, c’est une synchronisation des tactiques qui permet d’être présent sur plusieurs fronts. On préfère dire synchronisation plutôt que diversité des tactiques : ça vient du grec syn (ensemble), et chronos, le temps, on comprend mieux ainsi qu’il y a une notion d’interdépendance, de confluence des actions entreprises. Mais ce n’est pas forcément toujours anticipé et coordonné, certains éléments spontanés qui ont aussi leur importance ! Pour prendre un exemple : l’une des tactiques, est le recours juridique, mais il coûte cher. Pour avoir de l’argent, il faut récolter des fonds et donc massifier le mouvement, le faire connaître, par exemple en organisant des mobilisations pour que des journalistes s’y intéressent. Mais pour cela, il faut d’abord développer un argumentaire assez conséquent, et donc monter en compétences, créer une expertise, ce qui prend du temps. Alors en attendant le recours juridique, l’outil de la désobéissance civile peut, par exemple, permettre de ralentir ou stopper les travaux.

Et le troisième élément commun ?

C’est que ces victoires renforcent l’entraide au sein d’un mouvement social décentralisé. Le collectif scientifique Les Plumes dans le goudron (1) décrivait en 2018 ce mouvement comme une nébuleuse, un réseau décentralisé qui n’a pas forcément conscience de lui-même. Ensuite, il y a trois ans, Kévin Vacher, dans son rapport « Les Davids s’organisent contre Goliath », a quant à lui montré que ce réseau décentralisé commençait à créer du lien. Dans notre rapport, on défend l’idée que ce réseau a bel et bien conscience de lui-même et qu’il se structure. Et par cette structuration se crée un réseau décentralisé d’entraide et de résistance.

Même lorsque les victoires sont mitigées, elles permettent l’acquisition d’une expertise technique peut être partagée à d’autres luttes. Par exemple, les méthaniseurs, c’est un sujet assez technique (2) : il y a eu beaucoup d’entraide entre collectifs, qui se sont renforcés mutuellement. Parfois, les liens sont plus d’ordre géographique que thématique : l’affluence autour de la lutte contre la construction de l’autoroute A69 [de nombreuses manifestations ont eu lieu et plusieurs zad ont été montée le long du parcours au cours des deux dernières années NDLR] a donné de la visibilité, amené du monde sur d’autres luttes et permis des victoires en Occitanie. Pour moi, ce mouvement social écologiste ne s’ignore plus du tout, il est en train de construire les prémices d’un réseau d’entraide et de résistance.

Cette enquête peut-elle être une source d’espoir en permettant la prise de conscience de victoires jusque-là ignorées ?

Personnellement, ça me fait beaucoup de bien (rires) ! Il faut néanmoins rester lucide sur le contexte national et international. La victoire n’est jamais totale ou définitive. Les militants et militantes expriment de la prudence, de la méfiance quant à la pérennité de leur succès, ils y voient souvent une petite bataille gagnée dans la folie des aménageurs.

C’est rare, il arrive qu’il y ait un réel changement de politique publique, quand un collectif en lutte a proposeune alternative qui plaît à la mairie, conduisant à une vraie bifurcation de trajectoire. Quand je pense à l’autoroute entre Saint-Etienne et Lyon, l’A45, en 2018, la lutte a aussi produit des transformations qui dépassent le seul abandon du projet, notamment par l’alliance entre les agriculteurs et les militants écolos. Depuis, la moitié des agriculteurs sur le tracé de l’autoroute sont passés en bio, avec un vrai renforcement des circuits courts.

Ces luttes et ces victoires permettent aussi de se poser la question de ce que nous voulons sur notre territoire, de se l’approprier par une réflexion citoyenne, à rebours de la déconnexion des aménageurs. Comment penser les transports, comment veut-on se nourrir, comment pourrait-on se loger ?

Peut-on trouver dans cette enquête une sorte de boîte à outils, de recettes applicables à d’autres combats ?

J’essaie de déconstruire cette idée de recette. En fait, ce sont des outils qui sont mobilisables et qui diffèrent selon le type de projet, le territoire, le capital économique des militants. Chaque territoire a ses atouts, ses spécificités. C’est au collectif d’identifier quels outils sont les plus appropriés. On voit des victoires sans volet juridique, d’autres sans avoir les élus de leur côté, d’autres encore sans manifestations… ça montre qu’il n’y a pas forcément à réunir tous les « ingrédients » qu’on imagine.

S’il y a un gros enjeu à retenir, qu’on pourrait peut-être voir comme une recette, c’est celui de la structuration, de l’orchestration temporelle des tactiques, qui rend possible leur renforcement mutuel. Cela demande du travail, un apprentissage collectif constant, savoir qui fait quoi, quand, comment ajuster le tempo.

(1) Collectif Des plumes dans le goudron, Résister aux grands projets inutiles et imposés – De Notre Dame des Landes à Bure, Éditions textuel, 2018.

(2) La méthanisation permet de transformer les matières organiques en biogaz et peut assurer aux éleveur un compléments de revenus. Dans un même temps, elle présente une vraie menace de pollution des sols et d’émission importante de gaz à effet de serre.